距今约8600万年!十堰青龙山恐龙蛋化石“年龄”首次被认定

距今约8600万年!十堰青龙山恐龙蛋化石“年龄”首次被认定

论文封面

十堰广电讯(全媒体记者 姚峰 朱江 蒋巍 通讯员 纪宏新)在湖北十堰市郧阳区的青龙山,那些沉睡数千万年的恐龙蛋化石,终于向人类吐露了它们诞生的秘密。北京时间9月11日12时,国际SCI权威期刊《地球科学前沿》(《Frontiers in Earth Science》)发表的一篇重磅论文,为这座全球最大的恐龙蛋化石群定下了精准的“时间坐标”——《通过原位碳酸盐U-Pb测年揭示的郧阳恐龙蛋地质年代及其科学意义》,科学家首次确认青龙山恐龙蛋化石的埋藏时代为距今约8600万年,即晚白垩世康尼亚克期至桑顿期。这一突破性发现,不仅解开了困扰学界多年的青龙山恐龙蛋年代谜题,更为探索地球白垩纪晚期恐龙演化与全球气候变化的关联提供了关键实证。那么,这个古老的“年龄”是如何确定的?又是通过什么方式确定的?

跨越千万年的“时间密码”:技术突破揭开年代面纱

科研人员在青龙山恐龙蛋化石遗址1号馆内,偶然发现3枚内部充填方解石晶体的恐龙蛋化石。这些化石不仅有明确的地层记录,更因特殊的方解石矿物充填结构,为年代测定提供了绝佳材料。

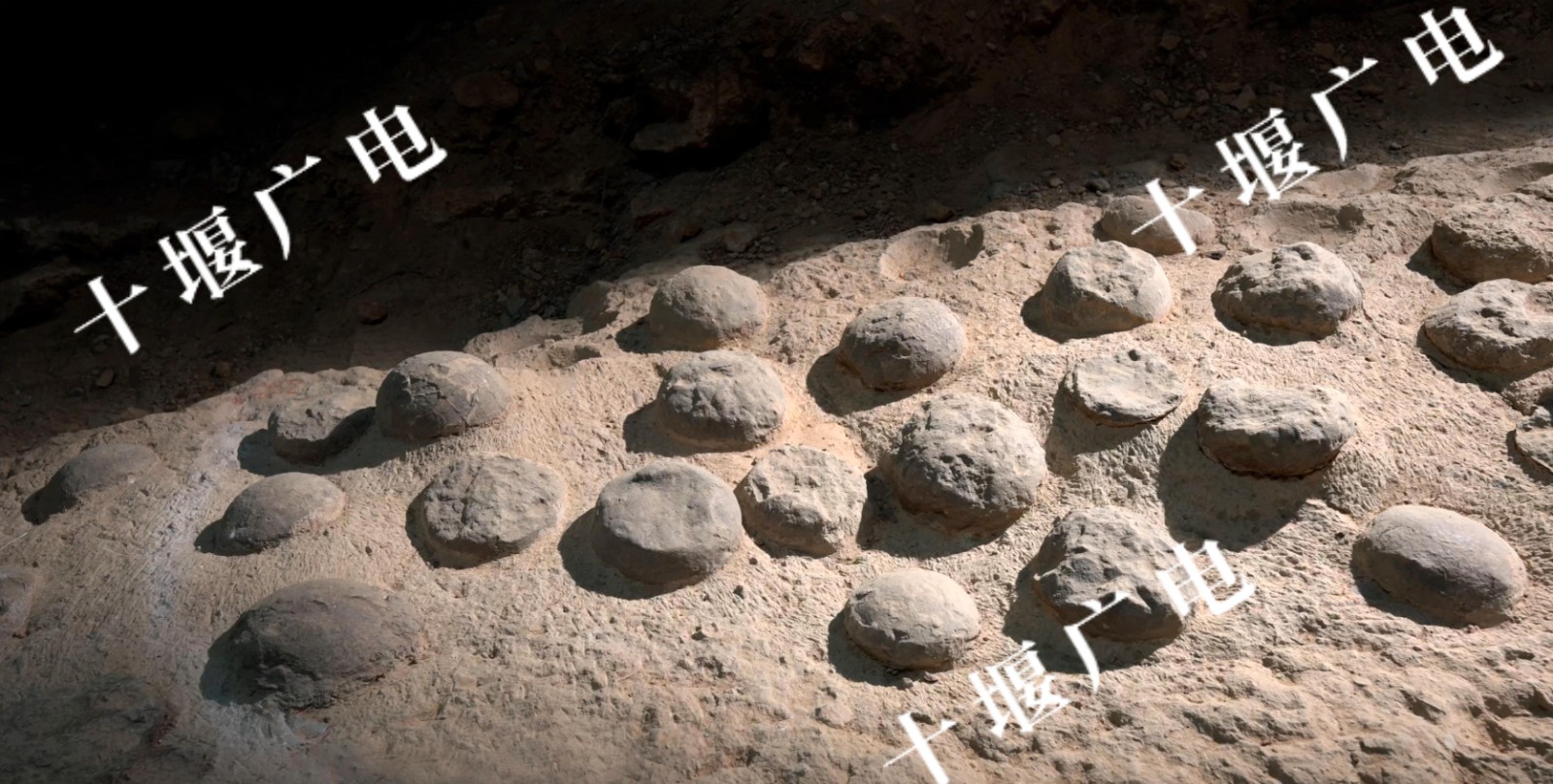

青龙山恐龙蛋化石群以其分布密度之高、保存状态之完好,早已成为古生物研究领域的“天然实验室”。然而,这些化石究竟形成于何时?这一基础科学问题长期制约着相关研究的深入开展。2023年底,转机悄然出现——科研人员在青龙山恐龙蛋化石遗址1号馆内,偶然发现3枚内部充填方解石晶体的恐龙蛋化石。这些化石不仅有明确的地层记录,更因特殊的方解石矿物充填结构,为研究化石埋藏年代提供了绝佳实验样本。

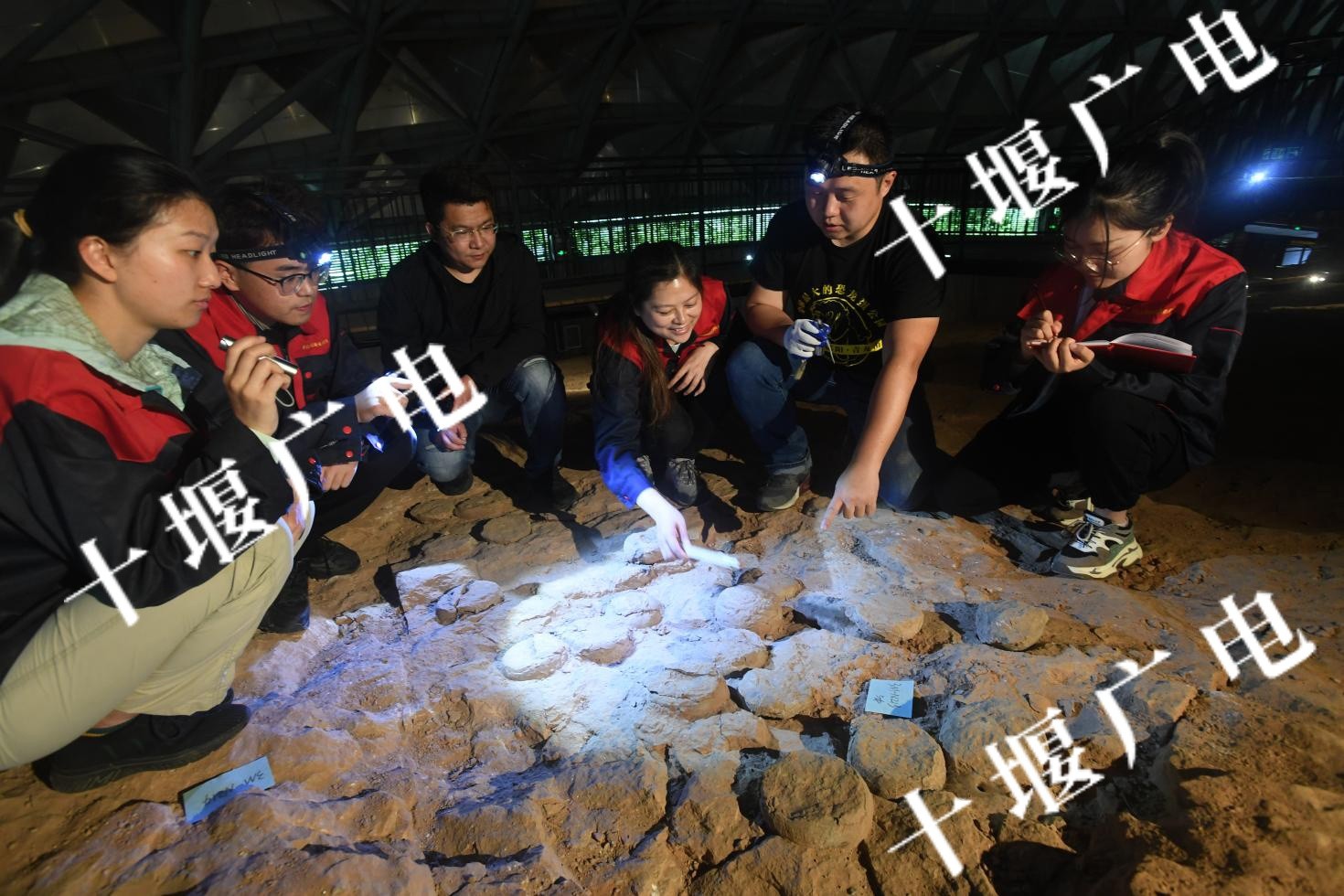

联合科研团队对青龙山恐龙蛋化石开展分析研究。

去年和今年,在湖北青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区管理局组织领导下,湖北省地质科学研究院、陕西省地质调查院、西安交通大学和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所专家组成的联合科研团队创新采用碳酸盐激光剥蚀铀铅定年技术,秉承对科学真相的严谨追求,历时4个多月经多轮实验持续攻坚,在西安交通大学全球环境变化研究院同位素实验室最终完成恐龙蛋组分矿物年龄数据测定,实现了现代科学与远古时空的跨时空精彩对话。

在西安交通大学全球环境变化研究院同位素实验室完成了恐龙蛋组分矿物年龄测定。该实验室长期致力于全球气候和环境变化研究,在碳酸盐铀铅定年技术领域处于全球领先地位。图为实验室年代学测试仪器“Neptune多接收器电感耦合等离子质谱仪(MC-ICP-MS)”。

值得一提的是,全球环境变化研究院同位素实验室长期致力于全球气候和环境变化研究,在碳酸盐铀铅定年技术领域处于全球领先地位。由这里提供的精确年代学数据,被广泛应用于亚洲、北美洲、南美洲、非洲、欧洲、热带太平洋、阿拉伯、中美洲等区域不同地质时间尺度的古气候变化突破性研究中,已发布多项重大成果。

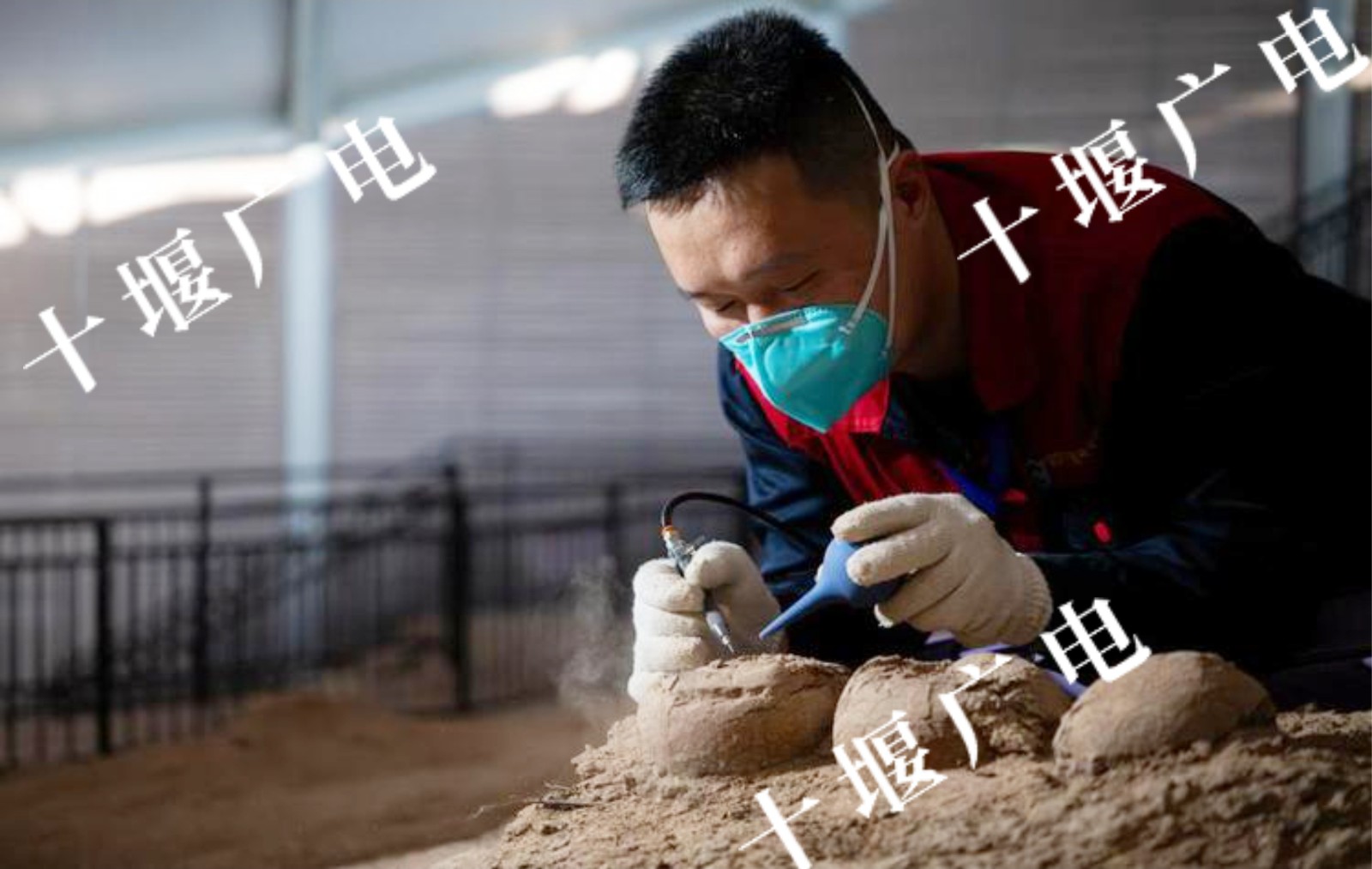

赵璧在遗址馆清理恐龙蛋化石。

“传统地质测年方法难以应用于缺乏火山锆石的深时陆相红层,但恐龙蛋蛋壳中的生物成因方解石,是记录化石埋藏年代信息的又一理想载体。”昨日,在青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区,联合科研团队成员、湖北省地质科学研究院高级工程师、该论文通讯作者赵璧告诉十堰广电全媒体记者。

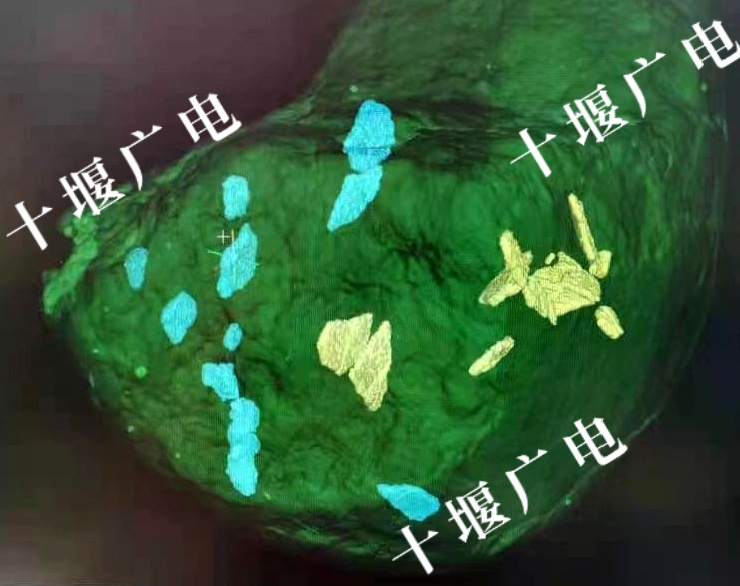

青龙山恐龙蛋化石之土庙岭扁圆蛋蛋壳显微结构。壳单元为长柱状,常在蛋壳中部分为对称的两枝,少数情况下出现不对称分枝或多于两个的分枝。壳单元通常较纤细,在径切面宽度为0.11-0.21mm,排列较紧密,间隙宽度一般不超过壳单元的宽度。

这项技术的原理如同对恐龙蛋化石进行“化学解剖”:用微米级激光束轰击蛋壳样本,使碳酸盐矿物气化形成气溶胶,再通过质谱仪分析铀、铅原子的含量比例。依据铀元素放射性衰变的固定速率,科研人员精确计算出方解石结晶的时间——测定数据结果为距今8600万年左右。“不同蛋壳部位生物成因方解石的测年数据结果高度和谐一致,充分显示了实验数据结果的可靠性。”赵璧强调,这一数据结果与恐龙蛋演化研究的推测结果高度吻合。

全球最大化石群的科学价值:从生物响应到气候密码

位于湖北省十堰市郧阳区的青龙山恐龙蛋化石群以其分布最为集中、密度最大、埋藏最好、原地出露最多、原址保存最好,被公认为世界上规模最大的恐龙蛋化石群。科学家初步估算,青龙山一带的恐龙蛋化石保守储藏有30余万枚。

作为全球已知规模最大的恐龙蛋化石群,青龙山的科学价值因这一精确年代的确认而愈发凸显。

据统计,该区域保守估计蕴藏恐龙蛋化石30余万枚,已发现3204枚出露完好的蛋化石,其中部分恐龙蛋呈现独特的排列规律。更引人注目的是,这里的恐龙蛋以“土庙岭扁圆蛋”为主,是一类神秘恐龙的“专属”繁殖产蛋区域,在全球恐龙蛋化石产地中独树一帜。

位于湖北省十堰市郧阳区的青龙山恐龙蛋化石群以其分布最为集中、密度最大、埋藏最好、原地出露最多、原址保存最好,被公认为世界上规模最大的恐龙蛋化石群。科学家初步估算,青龙山一带的恐龙蛋化石保守储藏有30余万枚。

“8600万年前,恰逢白垩纪晚期全球气候转型的关键阶段。”联合科研团队成员、论文共同作者之一、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高级工程师张蜀康在接受十堰广电全媒体记者采访时指出,从距今9300万年的土伦期开始,地球正从典型温室气候向相对凉爽的状态转变。

青龙山恐龙蛋化石的CT扫描图。

研究发现,青龙山恐龙产蛋事件恰好发生在这一降温过程中,而全球同期多地也均出现新的恐龙蛋类型,这暗示着恐龙可能通过调整繁殖策略等方式响应环境剧变。

论文第一作者是陕西省地质调查院陈清敏博士。

十堰广电全媒体记者采访了解到,本研究得到国家自然科学基金、湖北省自然科学基金、陕西省重点研发计划等课题经费支持。论文第一作者是陕西省地质调查院陈清敏博士、通讯作者为湖北省地质科学研究院高级工程师赵璧。

据悉,国家自然科学基金项目是我国自然科学研究领域层次最高、影响力最广泛的科研项目,是衡量科研机构和高校科研实力的重要指标。

从实验室到科普场:科研成果点亮公众科学视野

青龙山保护区恐龙蛋化石遗址馆内部。

统计显示:在青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区,每年有超过10万人次的青少年前来研学。当孩子们凝视那些嵌在岩石中的蛋化石时,眼神中充满对“恐龙时代”的好奇。“他们不仅想知道这是什么,更想了解‘它们来自多久以前’、‘当时的地球是什么样子 '。”保护区工作人员介绍,此前因年代不明确,许多科学故事难以完整讲述。

随着恐龙蛋分类学、恐龙蛋年代学等一系列重大科研成果陆续发布,这些冰冷的化石开始变得“有温度”。保护区正在加快建设全新的科研监测暨研学教育中心,将通过科研成果转化、研学课程开发、科普标识升级、科学视频制作等方式,把地质年代、地球环境、生物演化等专业知识转化为公众易懂的科学故事。

“比如我们可以告诉孩子,当这些恐龙蛋被埋下时,地球上的气候、环境、生物面貌与现在截然不同,宽广的汉江尚未出现,古秦岭腹地气候温湿、山洪频发,巨大的郧阳盆地正在裂解形成,其间活跃着大量恐龙……”联合科研团队成员、湖北青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区科研人员于东祥说。

联合科研团队成员、湖北省地质科学研究院高级工程师赵璧坦言,对青龙山周边盆地恐龙蛋化石的年代学研究,将有助于厘清该类恐龙的活动范围与迁徙规律,为破解白垩纪恐龙灭绝前的生存状态提供更多线索。

与此同时,科研团队的探索仍在继续。赵璧坦言,本次研究尚未涵盖青龙山所有产蛋地层,要完全还原恐龙产蛋事件的完整过程、建立恐龙蛋形态演化的时间轴,还需更系统的采样与分析。此外,对青龙山周边盆地恐龙蛋化石的年代学研究也待加强,其将有助于厘清该类恐龙的活动范围与迁徙规律,为破解白垩纪恐龙灭绝前的生存状态提供更多线索。

技术革新,开启古生物研究新篇

值得关注的是,本次研究首次将碳酸盐定年技术成功应用于白垩纪恐龙蛋研究,这一研究方法的创新突破具有里程碑意义。“对于缺乏火山活动记录的陆相沉积区,恐龙蛋化石有望成为新的‘年代锚点’。”张蜀康解释道,这为全球不同地区恐龙蛋化石的埋藏时间对比、演化脉络梳理提供了全新思路,也将助力构建更高精度的远古气候变迁曲线。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高级工程师张蜀康。

这项由中国科研团队主导的研究,不仅填补了青龙山恐龙蛋化石年代学研究的空白,更在古生物测年技术领域发出了“中国声音”。正如论文出版方Frontiers Press同步配发的科学新闻所表达的:科学家首次采用新型“化石原子钟”测定法对埋藏于岩层中数百万年的恐龙蛋进行精确断代,为研究恐龙种群分布及远古气候环境提供了关键科学依据。

如今,青龙山的岩层中,那些8600万年前的生命印记依然沉默,但它们承载的科学信息已跨越时空,成为连接远古与当下的桥梁。

当清晨的阳光掠过保护区的山峦,照亮那些陈列在遗址馆中的恐龙蛋化石时,人们仿佛能听见来自白垩纪的回响——那是生命演化的韵律,也是地球变迁的史诗。而这场跨越千万年的“对话”,才刚刚开始。 (图片为受访者提供)

编辑:李肖

原创作品,未经许可禁止转载